-

>

海上画坛

-

>

(精)永恒的巴黎圣母院:一座哥特式大教堂的诞生(八品)

-

>

精品画册:海上藏宝录(1函9册)(书盒坏)

-

>

(精)草书字典

-

>

千里江山越千年(中国山水画艺术与千里江山图珍藏版)(精)

-

>

(精)敦煌日历2023

-

>

西洋镜:中国宝塔II(全二册)

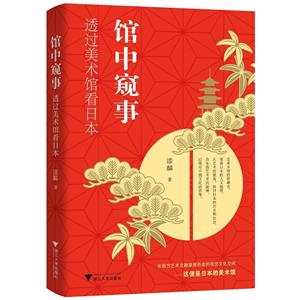

馆中窥事:透过美术馆看日本 版权信息

- ISBN:9787308222709

- 条形码:9787308222709 ; 978-7-308-22270-9

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 所属分类:>>

馆中窥事:透过美术馆看日本 本书特色

这不是一本美术馆的信息导览,这是一幅日本的人文地理轮廓。 从山口、冈山、德岛、大阪、京都、长野至东京,透过建筑、庭园、展品、陈设,构筑了一条自西向东的艺术长廊。 这些无声的展品,除了展现艺术之美,亦述说着关于收藏与传承、时代与印记的人文历史,启悟对中国文化的思考。

馆中窥事:透过美术馆看日本 内容简介

这是一本通过美术馆来看艺术和艺术史,进而观察和研究历史,把艺术史作为研究历史的范例和契机的著作。如书名所示,这本书是要从“馆中”来“窥事”。这些事不只是基本的馆藏信息,更是美术馆及其收藏所反映出的艺术史观,甚至扩大到文化史观和社会史观。这些美术馆它们虽然大都不是*为主流且广为人知的大型国公立机构,却在不同维度代表了日本众多美术馆中具有特殊价值的一个侧面。

馆中窥事:透过美术馆看日本 目录

**章 大阪市立东洋陶磁美术馆

消逝与新生:追寻宋瓷的理想 001

第二章 山口县立美术馆

画中画外:雪舟的山水与庭园 028

第三章 正木美术馆

背反的茶道:从堺到京都 061

第四章 乐美术馆

艺术家的诞生:京都茶陶“乐烧”的故事 090

第五章 大原美术馆

美术收藏的“西洋租界”与错时的“现代化” 117

第六章 大塚国际美术馆

艺术史漫步:凝缩的时间·重构的空间 147

第七章 无言馆

长野深处无言馆 177

第八章 东京都美术馆

一个时代,一个场所 206

第九章 町田市立国际版画美术馆

版画的近代:复制的媒体·独创的艺术 233

第十章 东京都写真美术馆

不可替代之眼:摄影的技术与艺术 262

馆中窥事:透过美术馆看日本 节选

**章 大阪市立东洋陶磁美术馆消逝与新生:追寻宋瓷的理想 炎炎夏日间,发现近处有展览“芬兰陶艺 艺术家的乌托邦――加可年收藏”。因为平日对北欧杂货颇有好感,便决定前往感受感受这极北地带的凉意。展览 地点是大阪市立东洋陶磁美术馆(以下简称东洋陶磁美术馆,日语通常用“磁”,中文惯用“瓷”,下文除固定美术馆名称外统一使用“瓷”),这西洋的器物进 了东洋的殿堂,大概会有一番极为有趣的布置。 从京阪线北浜站下车后出得站来,步行过难波桥,踏上一片浮洲,即中之岛。中之岛是大阪市中心一处独特的所在,由淀川的支流堂岛川和土佐堀川夹岸而 成,成为城市中一片难得的绿洲。这里闹中取静,聚集了美术馆、图书馆等公共文化设施,又营造出绿地、 玫瑰园等景观,加上河岸旁怡人的露天咖啡馆与餐厅, 在嘈杂的都市中为人们创造出一个交通便利的安逸休闲空间。到了大阪市立东洋陶磁美术馆近前,看到是一座形式简洁的立方体建筑,表面为无釉陶砖外墙,其色调与中之岛上保留至今的20世纪初期老建筑协调。这也是基于中之岛公园地区的相关景观法规而进行的设计。 作为展示东洋艺术的场馆,并没有任何仿古的表面形式,其现代主义风格的几何建筑构造,让东洋的精致古物跨越时空,融入西洋所开创的现代文明空间之中。美术馆的墙面和入口处都挂有芬兰陶艺的展览标识,好像是 对着这极东的浮洲吹入了一缕北欧的气息,然后启开了一扇东西方文化的对话之窗。 进入馆内,顿时一片清凉,可以将室外的暑热抛诸脑后,踏上芬兰的陶瓷之旅了。芬兰的当代陶瓷――比之艺术,更被人们认知为工艺设计的品类,占据了当代设计史中显赫的一页,对应着整体北欧设计兴起的风潮。芬兰在陶瓷制造上并无可资自豪的历史,虽然“自古以来”也生产制造过一些朴素的粗制土器、陶器,然而因地处极北一隅等地缘因素,极少受到欧洲大陆精致宫廷文化的影响,其审美和工艺制作水准长期停滞不前。直到工业革命后的19世纪后半期,伴随陶瓷产业的工业化进程,其生产才普及开来,并主要出口瑞典和俄罗斯,而此时的产品通常只被标签为一种“欧洲乡村”风格,并无所谓芬兰设计的特色。 进入20世纪后,芬兰逐步脱离“俄国芬兰地区”的地位,并在俄国爆发十月革命的1917年宣布独立。在与当时欧洲兴起的现代主义思潮的互动中,芬兰设计一方面接受适应工业化生产的合理主义,另一方面又受到反对大量生产的19世纪末英国“艺术与工艺运动”的影响。这种对手工艺的回归将芬兰的艺术设计实践引向了现代主义对形式本质和艺术自律性的追求中,是包含着看似矛盾又在逻辑上互动推进的并行路径。这些理念在陶瓷领域中体现为 :企业在生产结构中将艺术家的个人创作和工业化大量生产并立。1873年创立于赫尔辛基郊外的阿拉比亚(Arabia)制陶所便是一个典范。 阿拉比亚制陶所在创立初期,是瑞典皇家罗斯兰(Rörstrand)制陶所的子公司,从事出口俄国市场的陶瓷生产,1916年起独立经营。翌年, 哈里兹(Carl Gustav Herlitz,1882—1961)子承父业开始负责公司经营,并在20世纪二三十年代将其发展为欧洲*大规模的制陶企业。随着对其产品在艺术品质上的追求不断提高,阿拉比亚制陶所于1932年设立了美术部门,由艾克霍姆(Kurt Ekholm,1907—1975)担任艺术总监。在美术部门,艺术家享有个人创作的自由,以手工烧制单件作品,即“工作室陶艺”(Studio Pottery)。 20世纪40到50年代被称为芬兰陶瓷的黄金时代,在此期间,阿拉比亚制陶所中优秀艺术家辈出(其中大部分是女性)。他们在芬兰国外频获赞誉,尤其是在20世纪50年代的米兰设计三年展中备受瞩目。然而在另一方面,阿拉比亚制陶所的做法也受到主要来自瑞典同行的非议和批评,指责其脱离社会以及背离了作为企业的生产合理性。 加可年收藏(Collection Kakkonen)汇集了约7000件芬兰现代陶瓷和玻璃工艺作品,是实业家加可年(Kyösti Kakkonen,1956—??)的 个 人 收 藏。 这 个 低 调 的 收 藏 家 居 住 在 芬 兰 东 部 小 城 穆 隆 尼 埃 米(Mulonniemi)。他的这些藏品虽身在小镇,倒也常常辗转于海外各地展出,或许将来会设立专门美术馆,作为这批收藏的永久栖身地。在东洋陶磁美术馆的展览中,具有代表性的藏品以时间轴顺序呈现了芬兰陶瓷现代化的进程,其中阿拉比亚制陶所的“艺术家陶艺”作品占据重要篇幅。此次展览中,耐人寻味的是,不少芬兰艺术家是以中国陶瓷,尤其是宋瓷作为他们创作的理想。 被称为芬兰现代陶瓷之父的芬奇(Alfred William Finch,1854—1930,比利时人)在芬兰美术工艺中央学校首创陶艺课程,主张在课程中融合现代主义和手工艺,认为陶艺作品可以作为脱离实用性的抽象表现而独立存在。芬奇将这种现代主义观念对接中国和日本陶瓷中拒绝纹样装饰而追求纯粹器型和釉色的作品,认为仅以器型和烧制过程而实现的美是至高理想,而初学者通常只懂得施加装饰。他对东方古典陶瓷的现代主义阐释――追求形式的本质和艺术的自律性,对他的学生,也是其教育课程的继承者艾乐纽斯(Elsa Elenius,1897—1967)产生了重要影响。从20 世纪30年代起,艾乐纽斯在中国宋瓷的启悟下,开始致力于铜红釉观赏陶瓷的创作。在芬兰,铜红釉的呈色试验经历了30年左右的试行错误,终于在20世纪30年代获得成功。此时,学校设备改善,终于能够烧制高温还原气氛下的陶瓷,艾乐纽斯才实现了她对钧窑陶瓷的憧憬。 穆欧娜(Toini Muona,1904—1987)是另一位以中国钧窑作为理想的艺术家。她就读于美术工艺中央学校,同时受到芬奇和艾乐纽斯的熏陶,从1932年起成为阿拉比亚制陶所美术部门的初期成员。她在1951年的米兰设计三年展中获得金奖的《花瓶》是其艺术成熟期的作品。这是一件符合钧窑典型特征描述的作品,不施纹样装饰,纯以釉色取胜,利用铜的呈色烧出青中带红的乳浊状不透明釉色。中国曾有诗句形容钧窑陶瓷之美是“夕阳紫翠忽成岚”,而芬兰陶艺家伦德格莲(Tyra Lundgren,1897—1979)也同样形容穆欧娜的作品“好像是反射在青色湖面上的夕阳一般在闪耀”。 霍尔兹-夏尔巴黎(Friedl Holzer-Kjellberg,1905—1993)也是阿拉比亚制陶所美术部门的初期成员,亦是宋瓷理想的信奉者。她不仅具有卓越的轮制成型技术,同时兼备丰富的化学知识,热衷于对釉彩的开发和研究。阿拉比亚制陶所早期的铜红釉缺乏光泽,容易转化为浓灰色。对此缺点,霍尔兹-夏尔巴黎对基础透明釉进行了改进,烧制出富于光感呈色的瓷器。20世纪30年代初,她在维也纳观赏到中国的玲珑眼瓷器(日本称萤手),对此手法倾倒不已。玲珑眼即“镂花”瓷器,是在胚体花纹透雕后通体施薄釉,将洞眼填平后进行烧制,成品在光照下呈现出半透明的纹饰,精致可人。她通过多年试验,终于在1942年首次成功烧制出这种玲珑眼瓷器,此后又花费四年时间改进了镂花工具等,在20世纪50年代实现了量产。欧洲人称这种瓷器是“Rice Porcelain”( 玲珑眼瓷器在光照下的花纹呈现米粒状,因此中国也称米花或米通 ),这一系列产品在 商业上获得了巨大成功。 看到在距离中国千里之外的极北之地,竟有这些宋瓷理想的追寻者,我们是否该感到些许的民族自豪?在东洋陶磁美术馆这同一空间中,可以通过常设展继续观赏真正的宋瓷。

馆中窥事:透过美术馆看日本 作者简介

漆麟 毕业于北京大学新闻与传播学院,日本筑波大学设计学硕士、艺术学博士。曾任西南大学美术学院副教授、日本学术振兴会外国人特别研究员(京都大学人文科学研究所)等职。现旅居日本,从事研究与写作。其学术类写作集中于中日近现代艺术史领域,发表有相关学术论文,并出版专著《作为表现和观念的“抽象”》。

- >

李白与唐代文化

李白与唐代文化

¥9.5¥29.8 - >

回忆爱玛侬

回忆爱玛侬

¥12.5¥32.8 - >

诗经-先民的歌唱

诗经-先民的歌唱

¥20.7¥39.8 - >

月亮虎

月亮虎

¥15.4¥48.0 - >

名家带你读鲁迅:故事新编

名家带你读鲁迅:故事新编

¥13.0¥26.0 - >

伯纳黛特,你要去哪(2021新版)

伯纳黛特,你要去哪(2021新版)

¥15.9¥49.8 - >

唐代进士录

唐代进士录

¥26.7¥39.8 - >

姑妈的宝刀

姑妈的宝刀

¥11.4¥30.0

-

出神入画 名画里的古希腊罗马神话

¥48.4¥88 -

中国画论体系及其批评

¥20.5¥42 -

水墨-宋元

¥30.1¥64 -

中国绘画史纲

¥10.6¥28 -

中国汉画图像经典赏析

¥21.6¥46 -

瑰丽雍容:隋唐宗教绘画

¥9.2¥15