-

>

世界经典文学名著系列注音版:小妇人(九品)

-

>

中考现代文阅读答题必备公式(备考2023)

-

>

作文指南--怎样描写

-

>

汉语大字典 袖珍本第二版

-

>

寂静的春天(文联平装全译本)

-

>

追随:中国打工子弟心灵笔记(签名本)

-

>

趣味科学丛书--趣味数学思考题

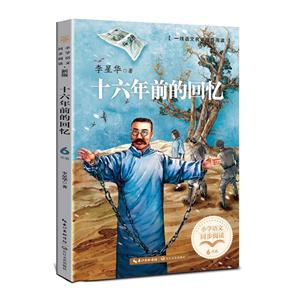

十六年前的回忆(小学语文同步阅读书系)/李星华 著 版权信息

- ISBN:9787570225910

- 条形码:9787570225910 ; 978-7-5702-2591-0

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 所属分类:>

十六年前的回忆(小学语文同步阅读书系)/李星华 著 本书特色

1、该书记录了李大钊长女李星华对于父亲的深切纪念,再现了中国优秀的革命党人李大钊同志伟大的一生。 2、书中展现的李大钊人物形象,立体、全面、丰富,从中不仅能感受到那个时代的革命氛围,而且能认识真实生活中的李大钊先生,感知他的思想和温度。 3、一线名师撰写导读 ——帮助孩子轻松进入阅读状态。

十六年前的回忆(小学语文同步阅读书系)/李星华 著 内容简介

本书是长女李星华所著的回忆文章。该书以**人称的口吻,讲述了父亲的童年身世,回忆了父亲的革命经历和他对子女的教育方式,充满深情地记述了父亲牺牲前后的情形,其中《十六年前的回忆》被收入语文教材,广为流传。

十六年前的回忆(小学语文同步阅读书系)/李星华 著 目录

他的诞生 / 1

玩得痛快学得踏实 / 7

处罚 / 13

邻家 / 18

他不让我们随便掐花 / 24

下棋 / 26

父亲给我讲的故事 / 32

在女高师教学片断 / 39

诲人何其勤 / 47

索薪斗争 / 50

流氓暗探迫害家庭 / 57

五峰山二次避难 / 64

偷渡国境 / 70

“三一八”那一天 / 76

应变 / 86

十六年前的回忆 / 91

英勇就义 / 96

扑不灭的火焰 / 100

十六年前的回忆(小学语文同步阅读书系)/李星华 著 节选

一九三三年四月二十三日,父亲的灵柩终于安葬入土了。 父亲遇难以后,由于白色恐怖,竟找不到一块适当的墓地可以安葬他。后来,在朋友们的帮助下,费了很大周折,才设法把父亲的灵柩暂时停在宣武门外妙光阁浙寺里。灵柩在浙寺每月是要按时交纳租钱的;但当时,我们全家已回到乡下,哪里能够及时到北平来交租呢?月复一月,年复一年,租钱越积越多,我们也就交不起了。就这样,父亲的灵柩在浙寺整整停放了六年;在这漫长的岁月里,逢年遇节,没有人敢来祭奠他。 那年四月初,母亲带着我和妹妹、弟弟们,从乐亭老家来北平,想把父亲的后事料理一下。党组织知道了我们回到北平的消息后,立即派“互济会”的一位同志来找我母亲联系,与母亲秘密商量安葬父亲的事。 来的同志向母亲转达了党组织的意见:父亲为革命壮烈牺牲,这次给他出殡,要搞一次群众性的悼念活动;通过出殡,揭露反动派残杀共产党人的暴行,申张革命正义。来的同志问母亲同不同意这样办?母亲毫不迟疑地回答道: “李先生是属于党的,他是为革命而死的;党组织怎样指示,就怎样办吧!只要是我能做到的,我一定尽力去做。” 随后,来的同志谈了几点具体做法,一是出殡时要请和尚、道士、吹鼓手和新式的音乐队等等,总之,要按旧俗来办这次出殡;一方面可以起掩护作用,同时,队伍可以走得慢些,时间拉得长些,便于沿途向群众宣传。二是要组织一次群众示威游行斗争。为了照顾到家属的安全,事先以死者家属的名义,在报纸上发一个讣告,把出殡的时间、地点等公布出去,这样既可组织群众参加悼念活动,壮大游行队伍;如果发生意外,又可以推说,群众是看了讣告后才来的,而不致暴露我们家里与党组织的联系,使家庭遭受新的迫害。 那时候,我们家里没有经济来源,这次出殡以及家中的生活,全都靠父亲的朋友们募捐来维持。生活是很艰难的。如果按照旧俗出殡的话,需要花很多钱,这必然会使家中生活受到影响,更加困难。但是,当母亲明白了为什么要这样做的时候,她没有说一个“不”字,都一一答应了。 出殡的一切准备工作,都是遵照党的安排进行的。 讣告在报纸上登出后,我就到北京大学去找父亲的朋友们,请他们帮助料理丧事。有一位朋友来看母亲,他转达了蒋梦麟校长的意见,说: “蒋校长的意思是别把声势弄大了。浙寺离西便门挺近,不如从西便门悄悄出城,省得招惹是非。如果从城里走,把学生们惊动,他们就会闹事的;事情一闹大,就难以收拾了。” 母亲不同意灵柩无声无息地走西便门,她坚持要从城里走,她说: “李先生生前为人民做了许多好事,又死得这么悲惨,马马虎虎地出殡,我于心不忍!”她提出要请和尚道士为父亲超度灵魂。 这位朋友很同情母亲的心境,他回去就把这些转达给蒋梦麟;经过商量之后,他们也就同意这样办了。于是,党所安排的出殡计划顺利地实现了。但是,在那黑暗的社会里,要安葬父亲,要宣传革命,当然不会是一帆风顺的。我们又经历了一场风波,正像先烈生前所经历过的许多次严峻的斗争一样。 那天早晨六点钟,乐队在浙寺里奏起了悠扬悲壮的哀乐。父亲那口深红色的棺材,被十几名杠夫从寺里抬了出来,平稳地安放在绣着蓝白花朵的红缎子棺罩里。我们一群穿着孝服的孩子们,站在棺材前面,听哀乐一响都不禁放声痛哭起来;送殡的群众随即唱起了哀歌和《国际歌》。他们又放开喉咙高喊: “李大钊精神不死!” “为先烈复仇!” “打倒刮(国)民党!” 霎时间,歌声和口号声响彻了大街小巷,惊动了左近的居民,他们不约而同,扶老携幼地跑出来看热闹。有的随即加入了殡仪的行列。 1933年4月23日李大钊同志出殡情况这是一个奇怪的殡仪。 棺材里躺着的是六年前被反动政府绞杀的共产主义者;走在出殡行列*前面的,却是招魂的和尚道士,吹鼓手与雅乐队;打洋鼓、吹洋号的音乐队,紧紧跟随在吹鼓手和雅乐队的后面;再后面是红红绿绿的各种纸扎人,旗伞执事。还有一座结着蓝白缎条花朵的影亭,里面摆着一帧父亲的画像。 我们戴孝打白幡的儿女们,走在棺材前面引路。母亲和亲友们,坐在结着蓝布白花的马车里,跟在棺材的后面缓缓前进。在出殡行列的*后面,是排得又宽又长的送殡群众的队伍。参加送殡的群众,每人胸前都佩戴着一朵蓝色或白色的纸花,左臂上裹着黑纱。人们脸上都流露出无限的愤恨和悲痛;有的手里拿着一叠叠红红绿绿的传单,飞快地撒向送殡行列两旁的观众的手里;有的手里捧着花圈;有的肩上扛着挽联,那些挽联内容或悲愤沉痛,或感慨万端,描述了人们对于父亲横遭杀害的悲愤心情;也表达了人们对于国民党反动政府对内镇压人民,对外卖国投降的无比愤怒。北京市青年送的挽联,排在群众队伍的*前面,上联写道: 为革命而奋斗,为革命而牺牲,死固无恨! 下联是: 在压迫下生活,在压迫下呻吟,生者何堪! 在我们附近看得十分清楚的,还有在一块大白布上写的挽词: 革命成功,富贵英雄, 岂思烈士?山河变色, 艰难后死,愧对先生。 抗日妇女救国会送的挽联是: 南陈已囚,空叫前贤笑后死; 北李如在,哪用吾辈哭先烈! 挽联一副紧接着一副,花圈一个接连着一个。哀乐奏过后,又飞起了“纸钱”;银白色的纸钱,从送殡的人群里不断抛向空中,像一群群白色的蝴蝶在空中飞舞,每个纸钱上面都用橡皮戳打着清清楚楚的小红字:“李大钊先烈精神不死!”“共产党万岁!”“打倒刮民党!”这些飘满空中的纸钱,都是头天晚上我和一个表姐亲手制作的,我们用橡皮戳子把每个纸钱都打上红色标语,一直打到天亮。第二天,有的新闻记者在报纸上寓有深意地报道说:“……白色纸钱,变成红色蝴蝶……” 送殡的队伍,越来越大,前不见头,后不见尾,像一条怒不可遏的巨龙,浩浩荡荡,从宣武门外冲进了北京城。 看热闹的老百姓,挤在街头巷尾看传单,听喊口号,把路祭人围起来听宣读祭文;有些人明白是怎么回事后,也走进送殡的行列,大家都喊起口号来了;有的不很明白的人交头接耳地说: “棺材里装的是什么人呀?” “他一定是屈死的吧!有这么多人为他喊冤呢!” 送殡的群众越聚越多,人群拥满马路,汽车、电车以及各种车辆全都断绝了往来。沿街两旁商店的小楼上也站满了人,有人还用照相机在拍照。 从队伍走进宣武门内起,每到一处热闹繁华的地方,就有革命群众团体拦路公祭。赶到西四牌楼的时候,又遇到一个群众团体拦住了灵柩举行公祭。 离灵柩不远,在西四牌楼的红漆柱子脚下,安放着一张红漆八仙桌。桌上摆满了水果、酒等等祭品和鲜花。读祭文的那位同志,手里拿着祭文站在椅子上高声朗诵,群众以悲愤的心情,屏息静听死者生前的光荣事迹和遇难时的悲壮情景。正在这时候,前面忽然开来好几辆卡车,车上载满全副武装的军警。一伙暴徒杀气腾腾地跳下车,直向西四牌楼的红柱脚下扑来。暴徒们用枪托把读祭文的同志打倒在地,又踢翻了祭桌,鲜花、水果滚了一地。双方扭打起来。暴徒们举起枪托,四处狠命地追打送殡的和看热闹的群众。但是队伍一被打散,马上又自动集合起来。 “打呀!冲呀!”群众的喊声震撼了全城。 一阵扭打和喊叫以后,由于群众是赤手空拳的,*后队伍还是被敌人的武装暴力冲散了。很多人流血受伤,许多青年被暴徒扭上大卡车,捕了去。军警特务们也慢慢地走开了。 顷刻间,西四牌楼变成了一个寂寞冷落的空场。这时,只剩下坐在马车里的母亲和赶车的老马夫,还有我们这一群送殡的孩子和几个亲友,再就是那口深红的棺材,绣花棺罩已经被扒掉了,和尚、道士、乐队和杠夫等早已逃得无影无踪。纸花、纸钱、纸扎人、花圈、挽联抛得满地都是。 怎么办?我们还要忍气吞声,狠狠心肠,来收拾这被匪徒们打劫后的残局。棺材一定要在当天埋到坟里去,不能够就这样停在大街上。我们等了很久,一位同志和父亲的朋友才把杠夫们又找了回来。我们拾起地上的纸花、花圈、挽联和鲜花,放进母亲坐的那辆马车和车顶上,又继续往西直门走去。 当我们护送着灵柩走过西四北大街的时候,不知从哪儿忽然出来一辆骡车。车夫把车赶了上来,只见车上堆着几件破棉衣和破棉花套子,上面还放着花圈、挽联,紧紧地跟随着母亲坐的那辆马车走。马车走得快些,那辆骡车也跟得快些;马车走得慢些,骡车也慢些。赶车人坐在那些破棉衣上不慌不忙地用鞭子驾驭着他的骡子。 灵柩来到西直门城门下,守城的军警只看了看出城证,就放我们过去了;骡车也跟着我们一块儿出了城。刚出城的时候,那辆骡车还跟在我们的后面,可是走了一小段路,骡车就赶到前面飞跑起来,慢慢地就看不见了。 我们护送着父亲的灵柩,来到了香山万安公墓。 父亲能够安葬在这里,也是几经风波的。万安公墓的资本家蒋某早就知道父亲是被绞死的,说什么也不肯卖给我们墓穴,说他怕“破了墓地的风水”,影响了他的买卖。经过朋友们多次交涉,托人求情,他才肯在公墓西南*偏僻的角落里卖给我们一块墓地。他说,父亲“死于非命”,所以不能卖给“正穴”。 当我们走到父亲的墓地时,只见墓边的小路上,躺着一块新的石碑,碑面朝天,碑头上镌刻着的鲜红的镰刀斧头,在阳光下闪闪发光。碑文的下款,署名革命群众团体。 坟地里,站着一些先来到的人,他们是父亲生前的朋友。一看见我们,他们就对母亲说:“这块石碑是由一辆骡车拉来的,车夫送到以后什么也没说,就把骡车赶走了。” 我们这才明白,刚才从西四北大街一直随着灵柩走出西直门的那辆骡车,原来是组织上派来给父亲送石碑的。这是多么值得纪念的事啊! 可是这块珍贵的石碑,在当时白色恐怖笼罩的北平,要想把它竖立在父亲的墓前是绝对不可能办到的。我们只得按照几位父亲的朋友当时商量的意见,把这块石碑当作墓志铭,埋在父亲的墓中,等待有一天它能和广大人民见面。 出殡回来的路上,我们和母亲同坐在一辆马车里。经历过一场斗争之后,我们终于按照党的指示把父亲安葬了,了却了长久积压心头的一桩心事;党和人民还给父亲送了石碑。这些,都使母亲感到十分欣慰。可是发生在西四牌楼的那场流血斗争,却给母亲留下了难以忘怀的印象,也使她的心灵受到极大刺激。母亲又气愤又悲伤,一路都在叨念着惨遭反动军警毒打和被逮捕的送殡的群众。她无限哀伤地告诉我们,她看见一个孩子,年纪还那样小,胸前戴着一朵白花,被军警打得满脸是血。孩子的嘴里愤怒地喊着:“为什么不让我们参加悼念?!……”*后,军警把他抓起来,恶狠狠地扔在一辆平板车上,逮走了。讲到这里,母亲流下了眼泪,对我们说:“这都是因为咱们的事啊!” 我的母亲是一位农村妇女,文化程度很低。在父亲的影响和教诲下,她逐渐识了一些字,有了一些觉悟,也逐渐变得坚强了。父亲牺牲后,母亲由于悲伤和操劳,早已重病缠身,但她还是强忍着病痛安葬了父亲,完成了党的嘱托。出殡后不久,她就病倒了。她在病危时还忘不掉出殡中被捕、被打的群众,特别是忘不掉那个被甩上车抓走了的孩子。她临终前喃喃地叨念着: “……那个孩子……血呵……报仇呵!……”

十六年前的回忆(小学语文同步阅读书系)/李星华 著 作者简介

李星华(1911年11月21日—1979年11月27日),出生于河北省乐亭县大黑坨村,是李大钊的女儿,作家。1949年之后,一直从事教学和民间文学的研究工作。曾出版《白族民间故事传说集》《回忆我的父亲李大钊》等书。

- >

【精装绘本】画给孩子的中国神话

【精装绘本】画给孩子的中国神话

¥20.9¥55.0 - >

唐代进士录

唐代进士录

¥26.7¥39.8 - >

罗庸西南联大授课录

罗庸西南联大授课录

¥13.8¥32.0 - >

龙榆生:词曲概论/大家小书

龙榆生:词曲概论/大家小书

¥9.1¥24.0 - >

上帝之肋:男人的真实旅程

上帝之肋:男人的真实旅程

¥19.3¥35.0 - >

诗经-先民的歌唱

诗经-先民的歌唱

¥20.7¥39.8 - >

莉莉和章鱼

莉莉和章鱼

¥16.0¥42.0 - >

名家带你读鲁迅:朝花夕拾

名家带你读鲁迅:朝花夕拾

¥14.3¥21.0

-

(2019新)茶馆/老舍

¥15.1¥39.8 -

中国孩子最爱的十万个为什么:科学技术

¥3.5¥10 -

名家名译:基督山伯爵(全2册)

¥13.4¥42 -

堂吉诃德

¥12.2¥32 -

聊斋志异(上下册)

¥16.6¥51.8 -

民国小公民读本

¥28.8¥36